Таинственный библейский персонаж послепотопного периода Нимрод — «сильный зверолов пред Господом» (Бытие 10:9) — личность печально известная, считающаяся первым создателем империи, первым деспотом и руководителем злополучного строительства Вавилонской башни. Естественно, поиски исторического Нимрода заняли много времени.

Греческий историк V века до н . э . Ктесий Книдский, работавший при дворе Персии и якобы имевший доступ к царским архивам, записал, что человек по имени Нин основал Ассирийскую империю и город Ниневию. Хотя большая часть оригинального труда Ктесия утеряна, она сохранилась благодаря вторичным источникам. Из его сочинений мы узнаём, что Нин был «по природе воинственным и амбициозным» и что он был женат на «прекрасной блуднице» по имени «Семирамида, самая знаменитая из всех женщин», у которой был «сын по имени Ниний». Ктесий также описал роль Семирамиды в основании Вавилона.

Ктесий датирует правление Нина, упоминая период в три столетия до правления Кира (ок. 559–530 гг. до н. э .), которому, в свою очередь, предшествовало «более 1360 лет» до основания Ассирии Нином. В зависимости от точной интерпретации этих дат, различные учёные подсчитали, что правление Нина Ктесия пришлось на середину – конец XXIII века до н. э. , что довольно хорошо соответствует общим масоретским хронологическим рамкам библейского Нимрода. (Цитаты и анализ см. в книге Эндрю Николса «Полные фрагменты Ктесия Книдского: перевод и комментарии».)

Отождествление Нина Ктесия с Нимродом было сделано ещё в III веке н. э. в «Климентовых признаниях». Эта двусмысленность продолжала быть популярной вплоть до XIX века, когда её наиболее ярко выдвинул богослов Александр Хислоп в своей книге «Два Вавилона». Однако в том же веке историчность как библейского Нимрода, так и Нина Ктесия начала подвергаться сомнению.

Началась лавина археологических открытий из центров власти – Ассирии и Вавилона. Наиболее примечательными из них были надписи, в том числе подробные и недавно расшифрованные списки царей, восходящие к глубокой древности. Ни в одной из них не было имени «Нин» – или, если уж на то пошло, «Нимрод». В отсутствие каких-либо научных данных, подтверждающих это утверждение, Нин Ктесия был отвергнут учёными как «полностью вымышленная» фигура. (Немногие подробности касаются его супруги, Семирамиды – см. врезку 3, «В поисках Семирамиды»).

А что же тогда с Нимродом? Он тоже широко распространено мнение, что это вымышленная фигура, не упоминаемая в самых ранних месопотамских источниках. Конечно, если только он не упоминается в них под другим именем. Именно на этой предпосылке продолжаются поиски Нимрода.

Возможности

Различные исследователи и энтузиасты предлагают различные варианты. Эти идентификации обычно основаны либо на сходстве имён, либо на параллелях с краткой биографией Нимрода, изложенной в Библии. Варианты включают отождествление согласного еврейского имени נמרד, NiMRoD, с месопотамскими божествами, такими как НиНурТа (обратите внимание, что согласные m/n и d/t легко путаются и взаимозаменяемы в кросс-культурном контексте), или с божеством МаРдук, первые три согласных которого совпадают с последними тремя в имени Нимрода.

Альтернативный подход заключается в выборе древнего правителя Месопотамии, который, по мнению автора, наиболее подходит для городов, приписываемых Нимроду. Они перечислены в книге Бытия 10:9-10 (или в стихах 9-12, в зависимости от того, кого считать Ассуром или Нимродом, ответственным за упомянутые в последних стихах; более современные переводы склонны приписывать эти города Нимроду). Профессор Дуглас Петрович использует этот подход в своей недавней книге «Нимрод — строитель империи: архитектор шока и трепета». Петрович рассматривает ряд предложенных фигур Нимрода и в конечном итоге останавливается на Саргоне Аккадском, также известном как Саргон Великий, как на наиболее подходящем правителе упомянутых городов. Однако это основано на том, что Нимрод не основал ни один из них и не имеет никакого отношения к эпизоду с Вавилонской башней.

Однако если в наших поисках Нимрода мы также примем во внимание связь Вавилонской башни и эпизода смешения языков, записанного в Книге Бытия 11 (согласно следующей статье в этом выпуске), я полагаю, что появляется более сильный кандидат на роль этой эпической библейской фигуры.

Появляется египтолог Дэвид Рол.

Нимрод Рола

Дэвид Рол — одна из самых противоречивых фигур в мире библейской археологии. Он наиболее известен (или, точнее, печально известен) своей радикальной «Новой хронологией» истории Древнего Египта. Модель Рола значительно сокращает Третий переходный период Египта, тем самым отодвигая на несколько столетий правление фараонов вплоть до знаменитого периода Нового царства. Эти взгляды в последнее время широко пропагандировались, особенно в популярных фильмах «Образцы доказательств».

Хотя я не согласен с моделью «Новой хронологии» Рола, несогласие с позицией исследователя в одной области не означает, что нельзя согласиться с его позицией в других. К сожалению, мы живём в трайбалистическом мире культов личности, где мало места для разногласий и нюансов в позициях — это особенно ярко проявляется в политике и СМИ, но проникло и в академическую среду.

Оставив в стороне египетскую хронологию, когда речь заходит о теме ранних повествований Книги Бытие в целом и об идентификации Нимрода в частности, я считаю, что Рол приводит прекрасные доводы в пользу одной конкретной фигуры: шумерского царя Энмеркара, жившего в третьем тысячелетии до н. э.

Знакомьтесь с Энмеркаром

«Когда я впервые столкнулся с шумерскими эпосами об Энмеркаре и Лугальбанде, я был сразу поражён», — пишет Рол в книге «Легенды: Зарождение цивилизации», отмечая параллели между шумерскими, ассирийскими и библейскими текстами. «Энмеркар… оказался важной фигурой в нашей истории и известным, но исторически утерянным библейским персонажем».

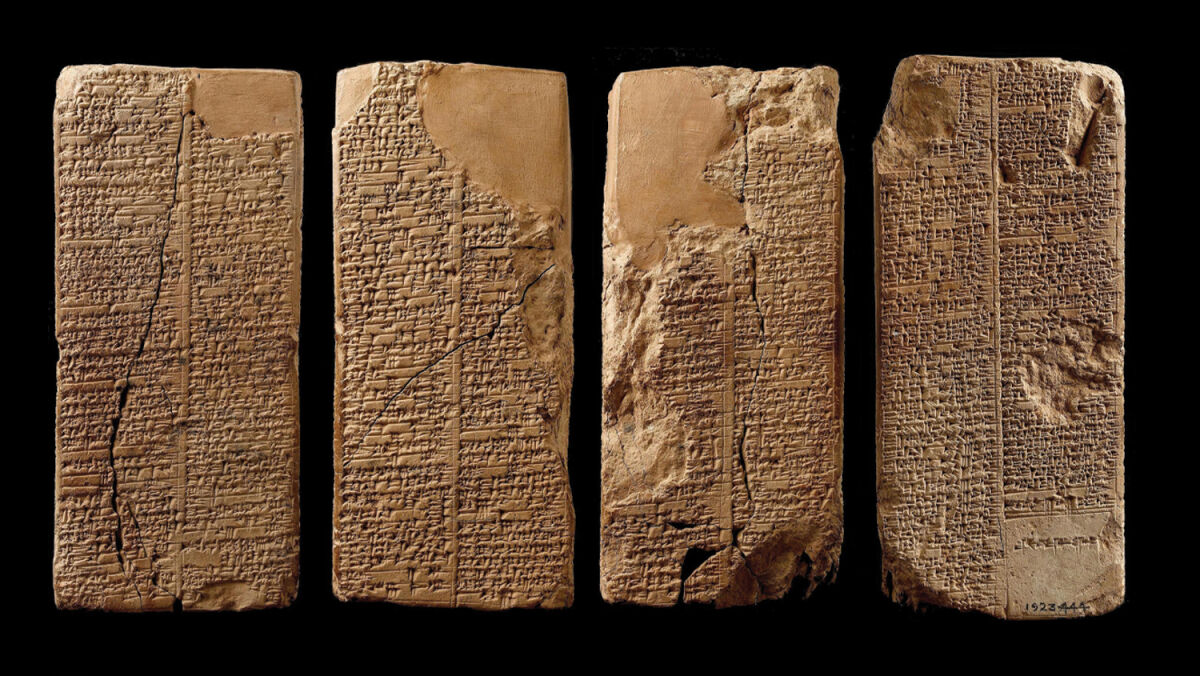

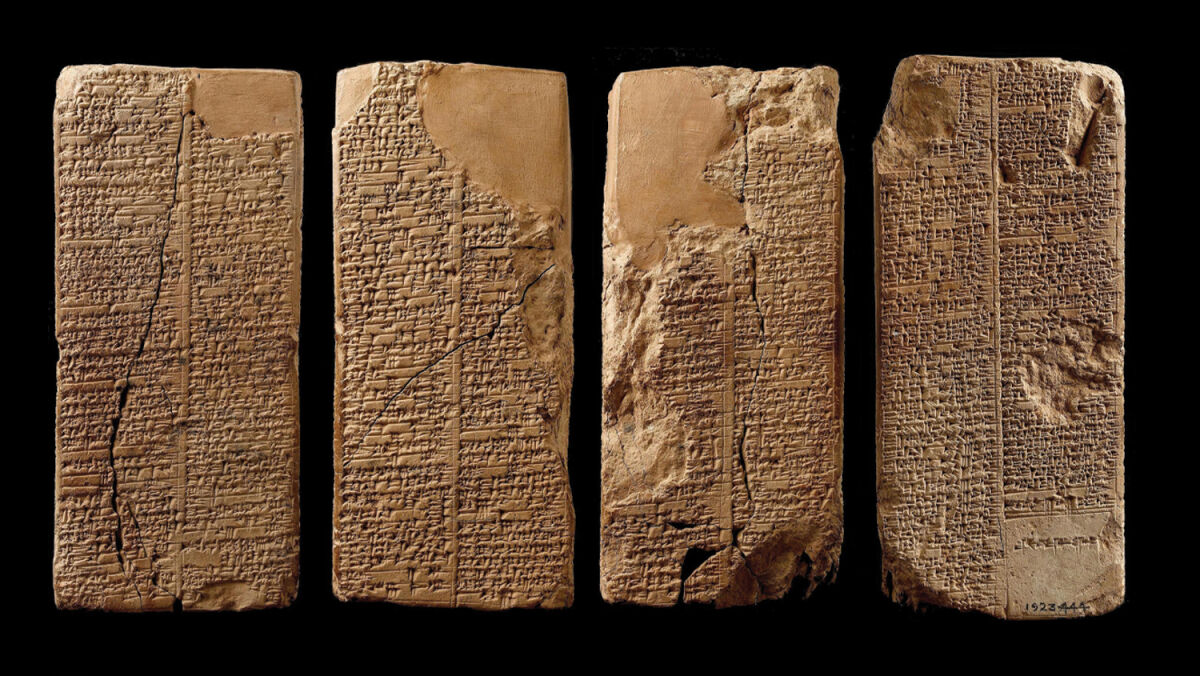

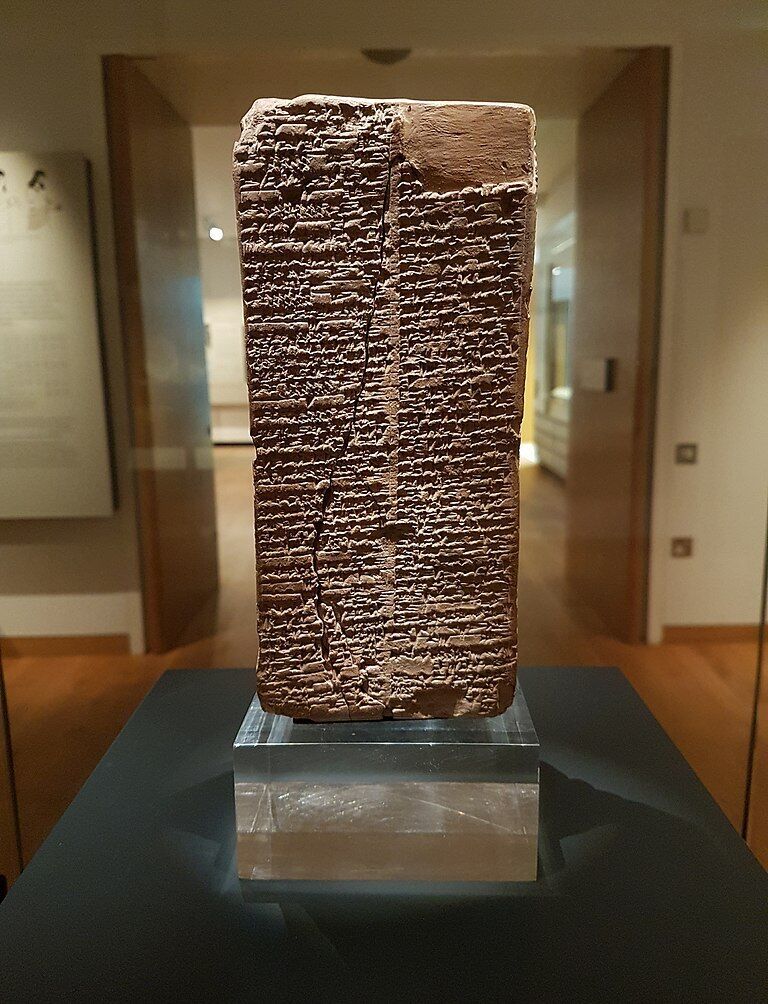

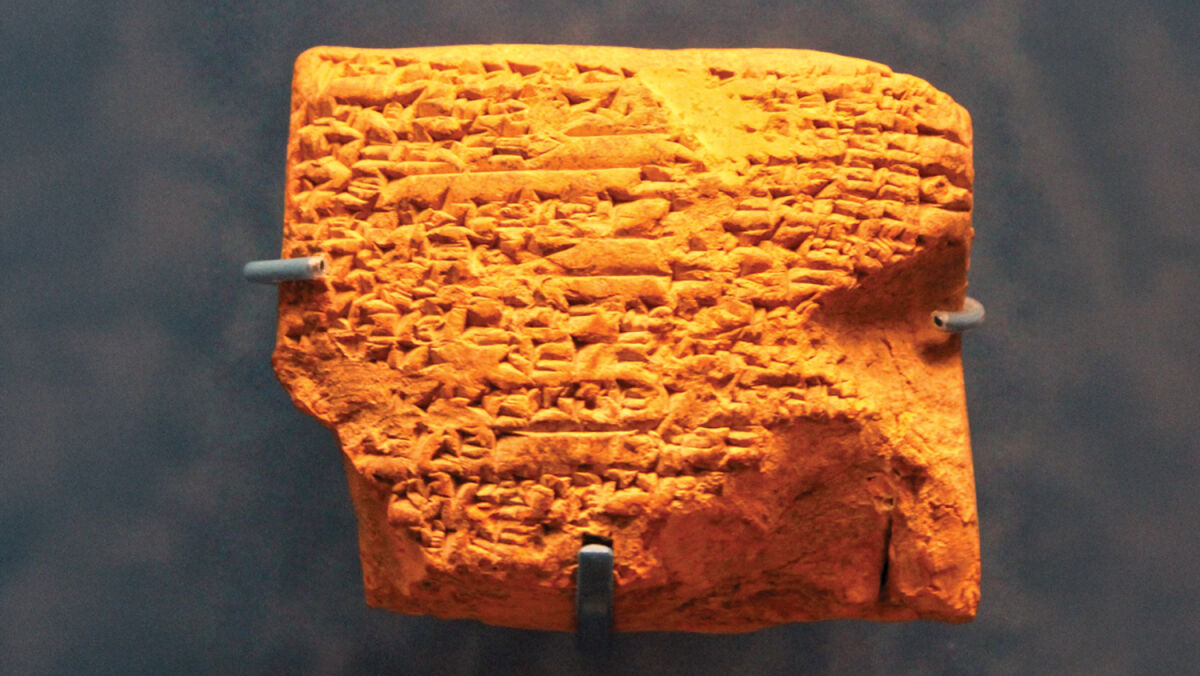

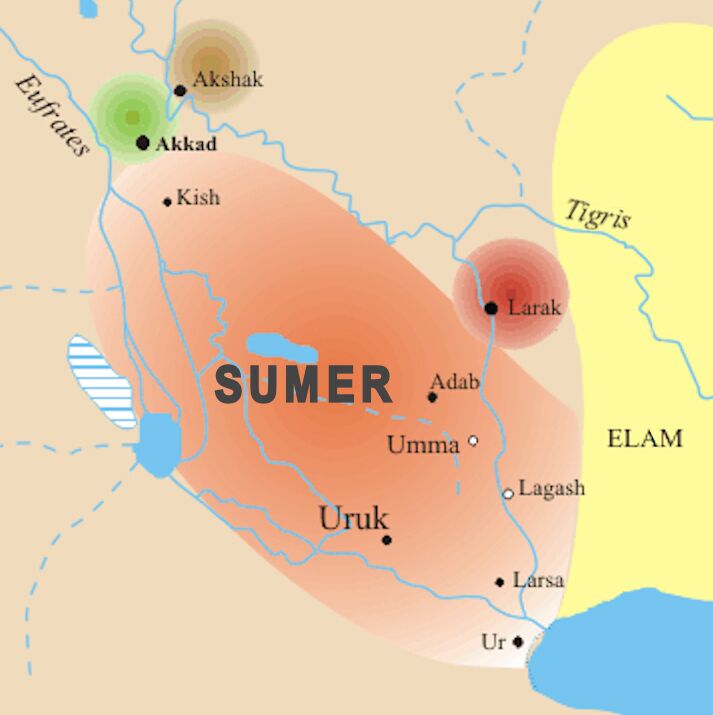

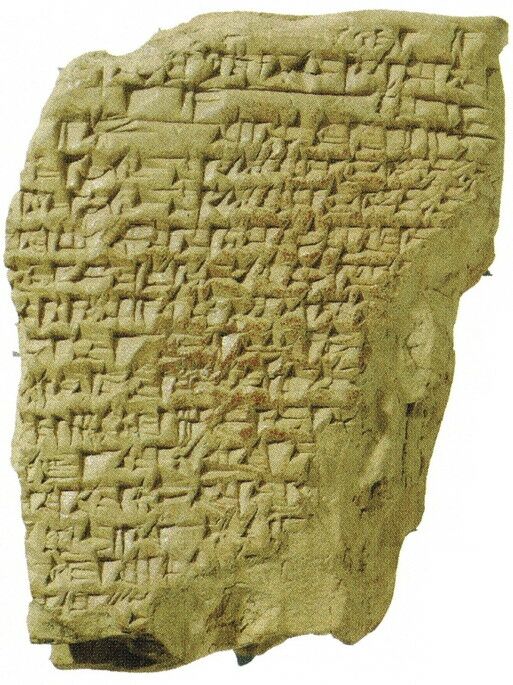

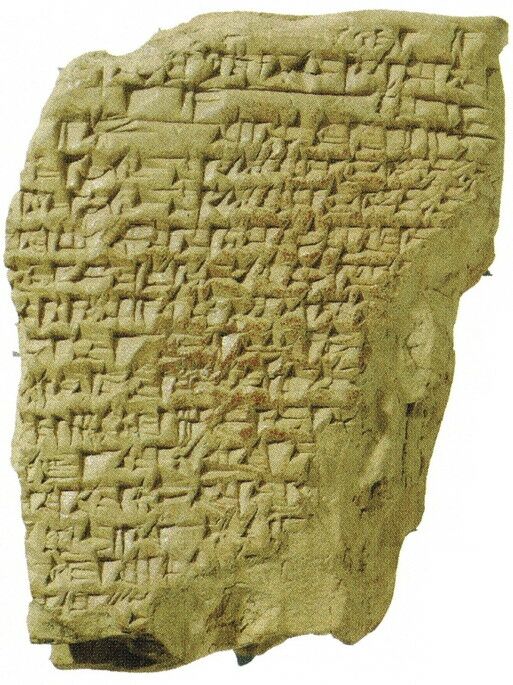

Один из самых известных артефактов, упоминающих Энмеркара, — это Weld-Blundell 444, более известный как Список шумерских царей (или, скорее, его копия). Эта глиняная призма была найдена в 1922 году во время раскопок в древнем городе Ларса (на территории современного Ирака). Датируемый примерно 1800 годом до н. э. , артефакт, хранящийся в Эшмоловском музее Оксфорда, перечисляет древних правителей Шумера и соседних регионов. Этот «Шумер» — форма библейского названия Шинар — названия великой южной месопотамской равнины, куда сошло человечество после потопа (и где Нимрод начал свое правление — Бытие 10:10; 11:2).

«Список шумерских царей» начинается с описания правителей, правивших долгие годы, пока «потоп не затопил их». Далее в списке, после потопа, когда продолжительность жизни начала стремительно сокращаться, начиная с 900 лет (что соответствует допотопному возрасту библейских персонажей), появляется некий шумерский царь по имени Энмеркар. В списке указано, что он правил около 420 лет. Хотя Библия не указывает продолжительность жизни Нимрода, данные о его современниках — 464 года Евера и 433 года Шелы (Бытие 11:14-17) — указывают на тот же диапазон.

Имя Энмеркар тоже звучит заманчиво. Рол пишет:

[У]ченые склонны писать имя шумерского героя как «Энмеркар». Однако в одном из экземпляров «Списка шумерских царей», найденном в Ниппуре и опубликованном Арно Пёбелем в 1914 году, указано «Эн-ме-эр-ру-кар». Поэтому мы можем обоснованно озвучить имя как «Энмерукар». … Четыре слога «Эн-ме-ру-кар» можно понимать как имя плюс эпитет, если учесть, что «кар» — шумерское слово, означающее «охотник» (акк. Habilu ). Таким образом, мы имеем царя «Эн-ме-ру, охотник» (там же).

Это соответствует библейскому тексту, который называет Нимрода «охотником». Обратите внимание также, что имя Энмер содержит в себе первые три ключевые согласные, встречающиеся в имени Нимрод ( NMR). Поэтому вполне логично предположить, что именно это имя и могло быть первоначальным, причём еврейское «Нимрод», означающее «мы восстанем», вероятно, является игрой слов с основным именем, чтобы передать это негативное значение. (Другие библейские примеры подобной символической корректировки имён включают Хушан-Ришатаим, Иеровешеф, Иевосфей и Мемфивосфей.

Наследственность и окружающая среда

В генеалогии библейский Нимрод указан как сын Куша, что означает «чёрный». (Интересно, что шумеры называли себя «чёрноголовыми».) Рол отождествляет Куша с отцом Энмеркара: Мескиагкаш -эр . (Интересную деталь, связывающую этого человека с библейским Кушем, см. во врезке 4, «Кушитская загадка».) Мескиагкашер, в свою очередь, указан как сын солнечного божества по имени Уту, также известного как Шамаш и Амна. Возможно, это соответствует отцу Куша, Хаму (что означает «горячий»)?

«Нимрод, как внук Хама, принадлежит ко второму „поколению“ после потопа (Ной — Хам — потоп — Куш — Нимрод)», — продолжает Рол. «То же самое относится и к Энмеркару, который в списке шумерских царей указан как второй правитель… после потопа (Убартуту — (Утнапиштим) — потоп — Мескиагкашер — Энмеркар)» (там же).

В своей базовой форме список шумерских царей представляет собой список имён; он содержит лишь краткие сведения о нескольких избранных царях. Энмеркар — одно из немногих имён, о которых имеется дополнительная информация. Он упоминается как основатель города Урук («построивший Урук»). Одно это уже само по себе примечательно, поскольку Урук долгое время отождествлялся с библейским городом Эрех, вторым городом, приписываемым Нимроду: «И начало царства его было Вавилон, и Эрех…» (Бытие 10:10). Но Урук был не единственным местом, которым правил Энмеркар. Он также правил регионом Шумер, что ещё больше соответствует библейскому Нимроду как царю территории по всей «земле Синар» (Шумер).

Об историческом правлении Энмеркара известно немного. Предложенные хронологии правления самых ранних правителей, упомянутых в списке шумерских царей, значительно различаются. «Учитывая скудость археологических документов, содержащих имена царей, оказалось сложно точно определить время правления конкретных правителей в соответствии с археологической стратиграфией или периодами, связанными с керамикой», — пишет Рол. «Многие знаменитые правители Шумера — такие герои, как Энмеркар… не имеют достоверной датировки ранних археологических эпох» (там же). Правление Энмеркара обычно относят к началу-середине третьего тысячелетия до н. э.

Оставив в стороне шумерский список царей, можно сказать, что, по крайней мере, по сравнению с другими шумерскими деятелями, существует настоящий кладезь повествовательной информации об Энмеркаре. Существует целый ряд надписей, связанных с этим монархом, в которых упоминаются его башнестроительные предприятия , и более того, эти предприятия упоминаются в контексте смешения языков. Однако это смешение связано не с городом Энмеркара Уруком, а с совершенно другим городом.

Дело Аратты

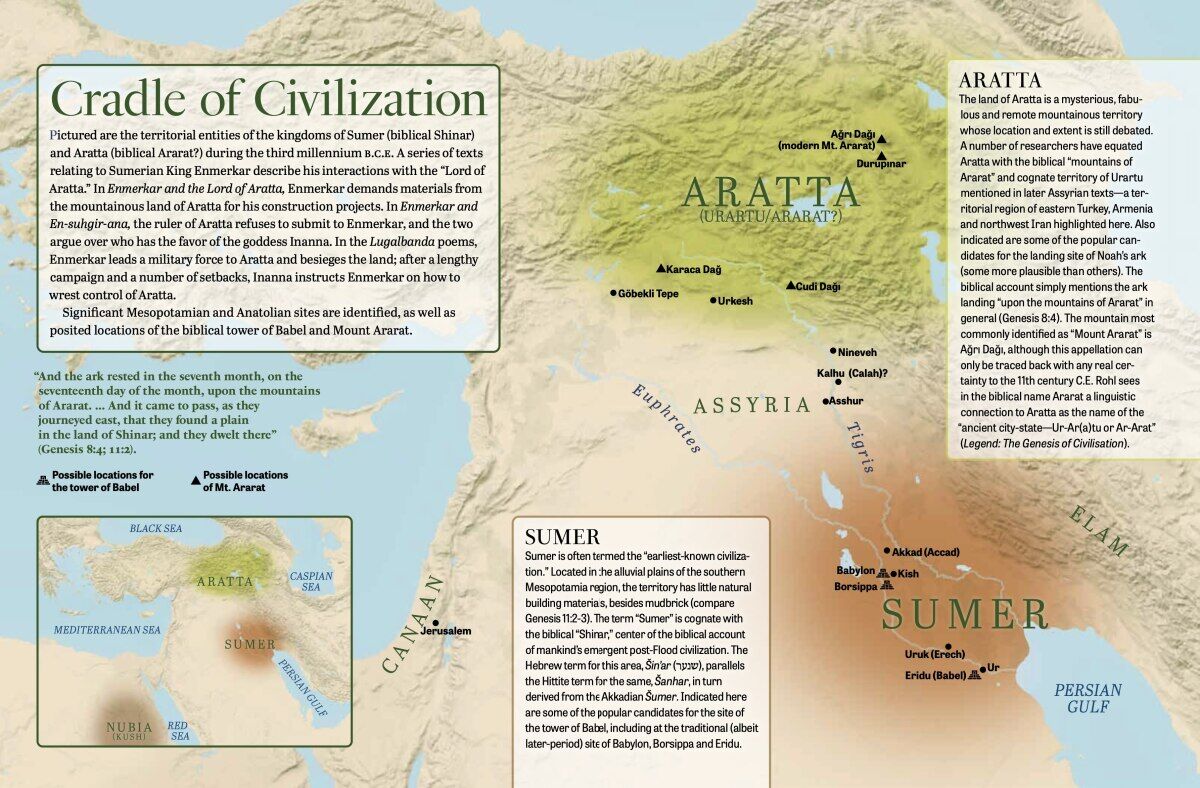

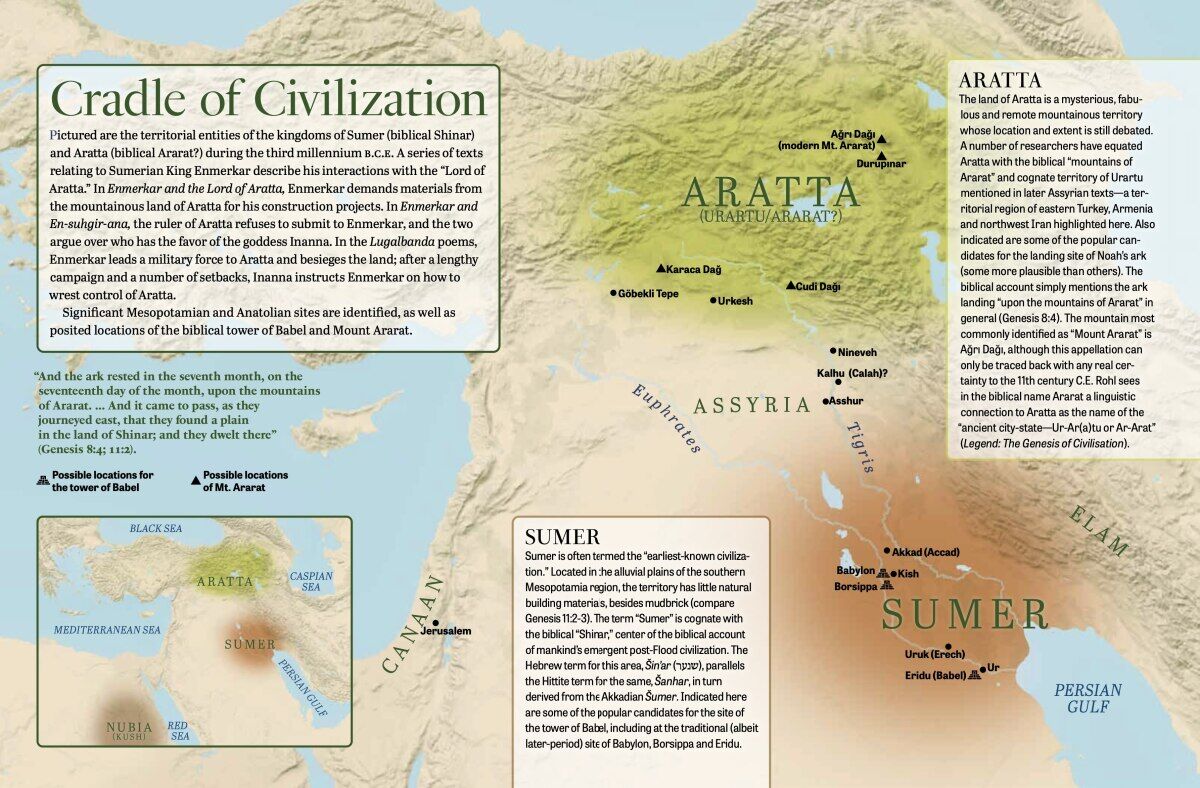

Эти шумерские надписи датируются примерно 2100 годом до н. э. и в совокупности составляют оригинальную историю, известную как Энмеркар и владыка Аратты. Запись описывает диалог между Энмеркаром и правителем Аратты, таинственной и далекой горной страны, которую некоторые ученые отождествляют с Урарту ассирийских текстов и библейским Араратом, обычно расположенным в регионе современной Турции, Армении и северо-западного Ирана. (Это еще одна деталь, которая хорошо согласуется с библейским повествованием, которое определяет Арарат как ключевое место в мире после потопа.) Еще один интересный факт заключается в том, что Энмеркар называет себя в тексте «взращенным на земле Аратты», что прекрасно соответствует изображению Нимрода, ведущего свиту из региона Арарата на равнины Синара/Шумера (Бытие 11:2).

В шумерском тексте Энмеркар угрожает правителю Аратты, предупреждая его, что если он не поддержит строительство башни для «великой царицы небес», то он навлечет на Аратту опустошение, «подобное опустошению, которое разрушительно прокатилось» (намек на Всемирный потоп?).

В середине длинного текста есть удивительный абзац, в котором говорится о состоянии языковой путаницы, а также о территориях, библейски связанных с Нимродом:

Произнесите… заклинание Нудимуда: «… пусть земли Кубура и Хамази, многоязычные, и Шумер [Шинар], великая гора великолепия , и Аккад [библейский Аккад — третий город, приписываемый Нимроду], земля, обладающая всем подобающим, и земля Марту [Аморреев], покоящаяся в безопасности, — вся вселенная, хорошо охраняемый народ — пусть все они обратятся к Энлилю на одном языке! … Энки, владыка изобилия и твердые решения, мудрый и знающий владыка земли, знаток богов, избранный за мудрость, владыка Эриду, изменит речь в их устах, столько, сколько он вложил туда, и так речь человечества станет поистине единой» (выделено на протяжении всего текста).

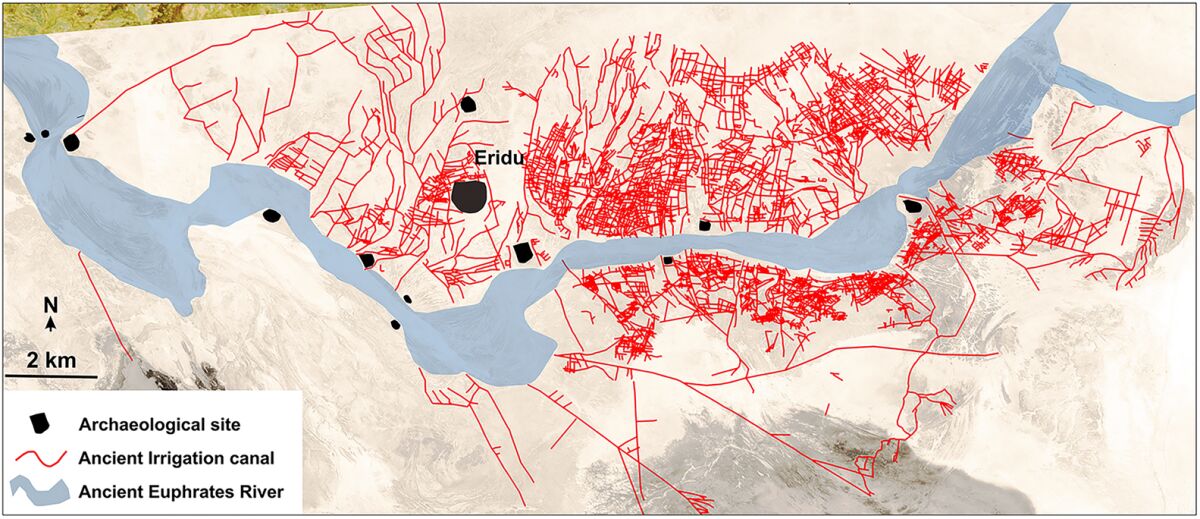

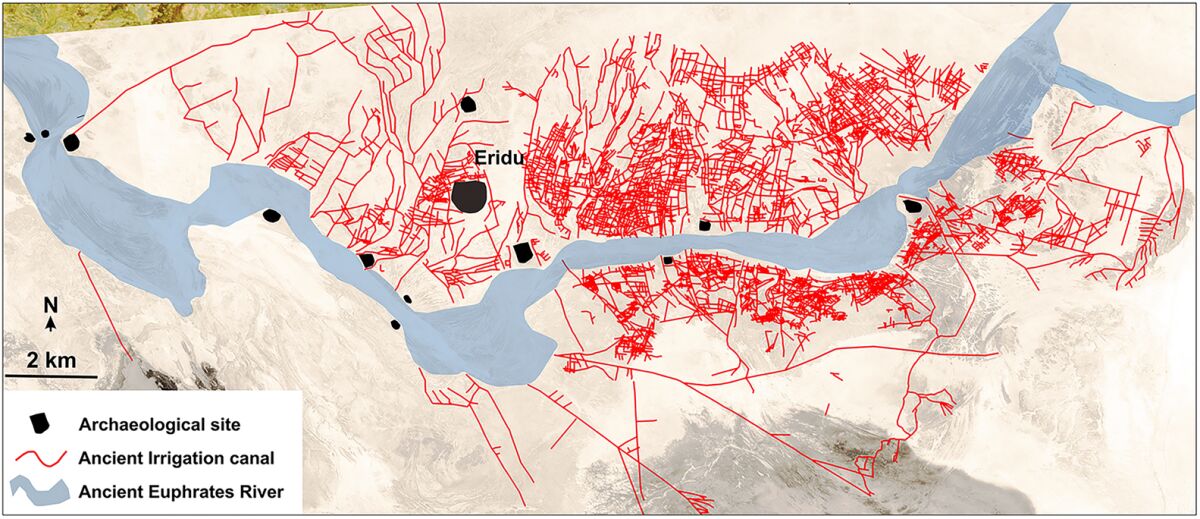

Рол и некоторые другие исследователи (включая вышеупомянутого доктора Петровича) отождествляют этот город Эриду , к которому бог Энмеркар обращается с просьбой восстановить единство языка , с первоначальным Вавилоном. В иврите термины Babel и Babylon используются как взаимозаменяемые. Однако более известный Babylon — столица империи Навуходоносора — археологически является сравнительно поздним городом, особенно по сравнению с другими, упомянутыми в Книге Бытие, глава 10. Это заставило многих усомниться в его природе, описанной в этих самых ранних библейских источниках.

Эриду, с другой стороны, является городом из глубокой древности. Традиционная датировка этого места — Телль-Абу-Шахрейн — относит первое основание Эриду где-то около пятого тысячелетия до нашей эры (с потенциальными связями даже с семьей Каина). Чрезвычайная древность места очевидна из-за его сильно разрушенных руин; его строительства на нетронутых, девственных песках; и места Эриду как «первого города» в списке шумерских царей. Но его связь с Вавилоном еще более прямая: Эриду носит то же самое клинописное логограммное название, что и более поздний Вавилон, nun.ki. , что приводит к выводу, что это был первоначальный город Вавилон и что название просто перешло к более позднему, более известному месту Вавилона.

Путаница в Эриду

В книге «Чтения с древнего Ближнего Востока» учёные доктор Билл Арнольд и доктор Брайан Э. Бейер предлагают интересный альтернативный перевод отрывка из «Энмеркара и владыки Аратты»: «Однажды… вся вселенная, люди в унисон, говорили с Энлилем на одном языке. … Тогда Энки… владыка Эриду, изменил речь в их устах, внёс в неё раздор, в речь человека, которая была едина».

Этот вариант прочтения ещё более разителен, особенно в связи с библейским повествованием. Какой бы ни был наиболее точный перевод, связь текста с библейским описанием смешения языков несомненна.

Эту связь впервые подтвердил ассириолог доктор Сэмюэл Ноа Крамер в своей статье «Вавилон языков: шумерская версия», опубликованной в 1968 году в журнале Американского восточного общества. Текст об Энмеркаре и Властелине Аратты уже был частично переведен и предположительно связан с библейским смешением языков, но обнаружение дополнительного фрагмента прояснило смысл этого конкретного раздела. «Таким образом, наш новый фрагмент не оставляет никаких сомнений в том, что шумеры верили в то, что когда-то всё человечество говорило на одном языке, и что именно Энки, шумерский бог мудрости, смешал их речь», — писал Крамер.

Достижение небес

Существует ещё один шумерский текст, связанный с Энмеркаром, под названием «Энмеркар и Эн-сухгир-ана». Эта надпись считается своего рода продолжением «Энмеркара и Владыки Аратты».

«Энмеркар и Эн-сухгир-ана» начинаются с упоминания одного из городов Энмеркара как «города, простирающегося от неба до земли». Это почти дословно соответствует языку Книги Бытие 11:4, где Вавилон описывается как «город и башня, высотою до неба».

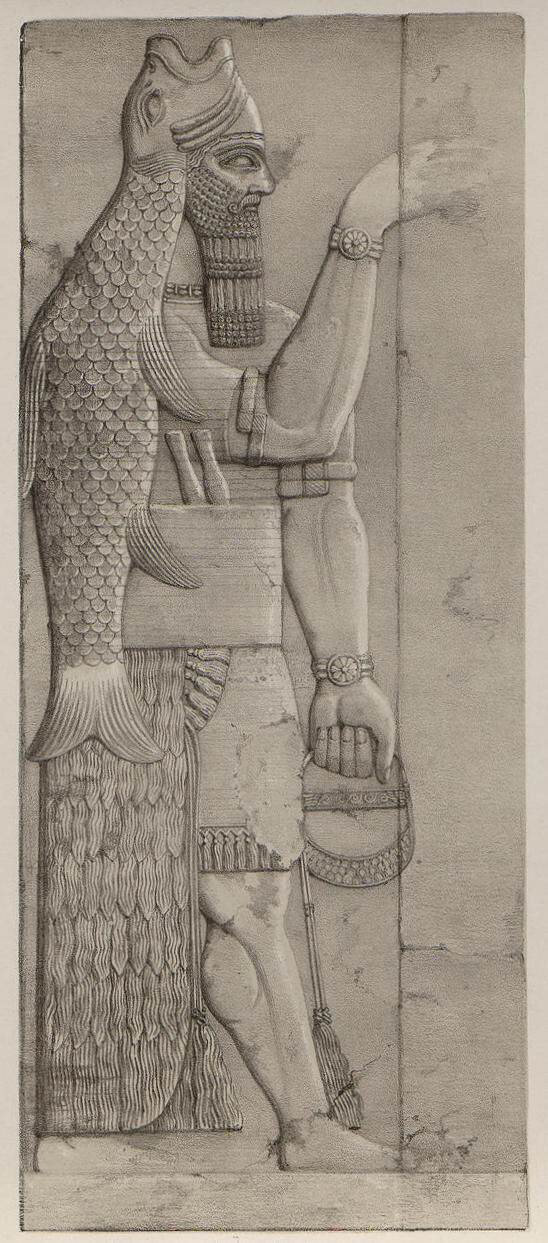

В тексте «Энмеркар и Эн-сугир-ана» описываются драки между Энмеркаром и правителем Аратты, Эн-сугир-аной, в ходе которых каждый угрожал поработить другого. Энмеркар хвастается, что на его стороне великая богиня Инанна, «царица небес» (позднее известная под известными именами Иштар, Астарта, Ашторет и Исида). По-видимому, Энмеркар «принёс богиню Аратты на Месопотамскую равнину и воздвиг для неё величественный священный комплекс, названный Эанна, или «Дом Небес»», отмечает Рол.

Энмеркар продолжает хвастаться своими сексуальными похождениями с ней («хотя она не утёнок, но визжит как утёнок»). Далее в тексте описываются колдовство и обман. В конце концов, правитель Аратты подчиняется Энмеркару, после чего текст обрывается, становясь слишком фрагментарным для чтения.

Назад к классическим авторам

Во введении мы обратили внимание на фигуру Нина, описанную Ктесием (V век до н . э. ) — «первого царя», первого, кто попытался основать империю. Но Ктесий был не единственным автором классического периода, упоминавшим столь выдающегося «первоначального царя». Похожую личность описывает вавилонский историк Берос (III век до н. э .) .

В своём труде «Вавилония» Берос писал: «После потопа Эвехсий правил халдейской землёй четыре нероя. А после него царство принял его сын Хомасбел…»

Первый царь Бероса после потопа, Эвхсий, долгое время отождествлялся исследователями с Энмеркаром из древнешумерской литературы. В книге Стэнли Майера Бурстейна «Вавилонская история Бероса» содержится следующий комментарий к этому отрывку:

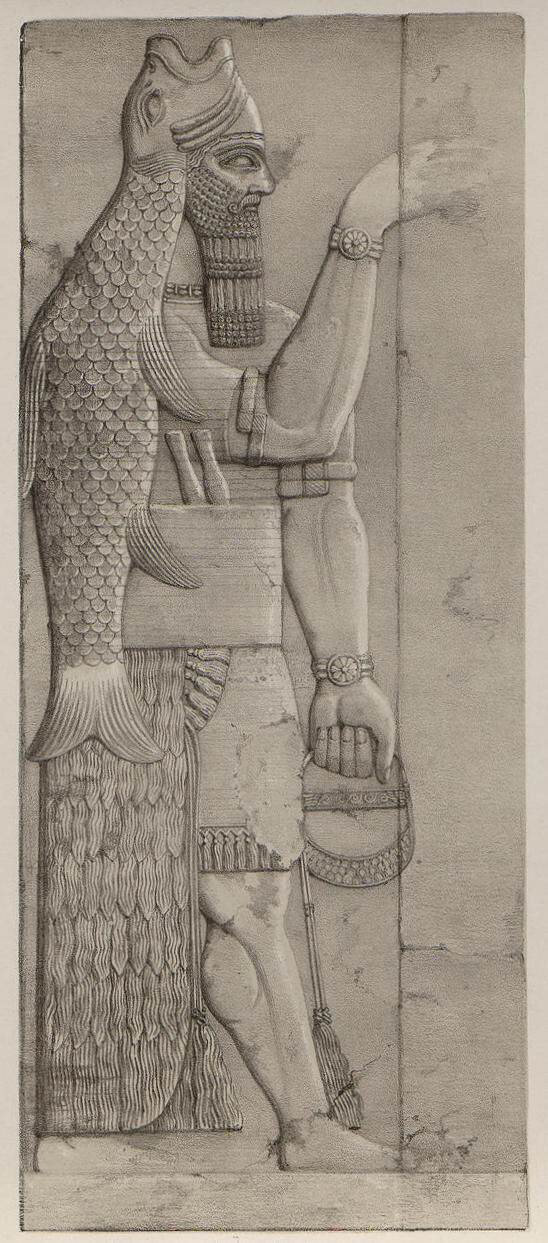

Euechsius = Enmerkar (Jacobsen, King List, 86, прим. 115). Якобсен предполагает, что прочтение Euechsios искажено и что Берос на самом деле написал Euechoros (ср. Jacoby, FGrH, 3Cl, стр. 384, примечание к строке 4). … По этому поводу Уильям В. Халло («Beginning and End of the Sumerian King List in the Nippur Recension», jcs , 17 1963, стр. 52) отметил, что Берос был сильно заинтересован в традиции apkallu и что Энмеркар является первым царем после потопа, связанным с apkallu (ср. van Dijk, 45, строка 8; Reiner, 4 строки 10-13).

Эта «традиция апкаллу» представляет собой, в частности, связь полубога- «мудреца» с конкретным правителем. Примером этого служит «Урукский список царей и мудрецов» – копия текста, датируемая 165 годом до н. э., найденная в селевкидском храме Ану в Бит-Ресе. Подобно «Вавилонии» Бероса, в ней, в частности, говорится: «После потопа, во время правления Энмеркара, царя, Нунгальпиригал был мудрецом, которого Иштар спустила с небес в Эану».

Эндрю Николс в книге «Полные фрагменты Ктесия Книдского: перевод и комментарии» далее подчёркивает связь между источниками, использованными Беросом и Ктесием. «[Роберт] Дрюс… как и [Жорж] Гуссенс, утверждает, что ассирийская хронология Ктесия почти наверняка основана на вавилонских записях и может отражать ту же традицию, что и дата начала вавилонской истории, предложенная Беросом».

Собирая мысли

Оставив в стороне предположения о точных личностях правителей, упомянутых гораздо более поздними классическими авторами, параллели между древним правителем Энмеркаром из шумерских преданий и библейским Нимродом просто поразительны.

«Посмотрите, что мы имеем», — заключает Рол, суммируя имеющиеся доказательства:

Нимрод был тесно связан с Эрехом — библейским названием Урука, — где правил Энмеркар. Энмеркар построил большой священный участок в Уруке и возвел храм в Эриду [Вавилоне] — это мы знаем из эпической поэмы «Энмеркар и владыка Аратты». В «Списке шумерских царей» добавляется, что Энмеркар был «тем, кто построил Урук». Нимрод также был великим строителем, построившим города Урук, Аккад и Вавилон. И Нимрод, и Энмеркар славились своим искусством охоты. … Оба правили своими империями в земле Синар/Шумер. … Теперь мы так много узнали об Энмеркаре, что он, естественно, стал нашим главным подозреваемым (там же).

Подводя итог: верно, что другие кандидаты на роль Нимрода имеют определённые интересные индивидуальные связи, как по имени, так и по факту, с персонажем, описанным в Книге Бытие. И вполне возможно, что эти кандидаты и божества могли увековечить черты, берущие начало от общей личности.

Но что касается упоминаний об отдельном древнем человеке, то в «Энмеркаре» и связанных с ним текстах полно отрывков из Бытие 10 и 11. Поэтому я согласен со словами Рола, что Энмеркар — это фигура, которая «не кто иной, как первый великий правитель на Земле — библейский Нимрод».

Врезка 1: «Шумерская проблема»

В исторических книгах Шумер (библейский Синар) назван «колыбелью цивилизации», а шумеры часто называются «первой цивилизацией». Наряду с шумерскими городами-государствами возникла другая цивилизация с центром в Аккаде, которая в конечном итоге превзошла Шумер и стала доминирующим образованием в регионе. Пока эти группы существовали вместе, аккадцы и шумеры поддерживали тесные связи и имели сходство, вплоть до того, что их называли «симбиотическими». «Невозможно рассказать историю одного без другого», — отмечает Пол Купер в своём документальном сериале «Падение цивилизаций».

Однако возникла проблема: аккадцы и шумеры, хотя и жили практически вместе, говорили на совершенно разных, совершенно неродственных языках! То же самое можно сказать и о соседних эламитах. И шумерский, и эламский языки известны как «языковые изоляты» (языки, не имеющие известных связей или корней с каким-либо другим древним языком). Как же такая языковая мешанина могла возникнуть на одной и той же территории?

Эта загадка известна как «шумерская проблема». Существует множество теорий о её причине. Одна из них заключается в том, что шумеры мигрировали в регион с востока, через долину Инда, — миграция, возможно, была вызвана повышением уровня воды в Персидском заливе, что привело к появлению преданий о великом потопе. Однако с этой интерпретацией есть проблемы. Нет никаких свидетельств такого путешествия и никаких языковых связей с Востоком. Это не объясняет, как аккадцы и шумеры так тесно связаны, причём аккадцы также сохранили предания о потопе. И шумерская цивилизация была первой, которая возникла в Месопотамии — Аккад появился позже. Почему же тогда шумерский язык является изолированным?

Если оставить в стороне современные теории, у древних было своё объяснение: такая языковая путаница была вызвана божеством в Эриду, как повествуется в шумерском эпосе конца III тысячелетия до н. э . «Энмеркар и владыка Аратты» (описанном выше). Другой пример содержится в более позднем ассирийском документе начала I тысячелетия до н. э. (VIII или VII век до н. э.) , также описывающем событие в Древнем Вавилоне. Повреждённая надпись гласит:

… отца всех богов он отверг; помышления сердца его были злы. … Вавилон он спешит к покорности, малого и великого он посрамил на холме. Стены их он основывал весь день; для разрушения их ночью … он не оставил остатка. Во гневе своем он изливает и тайные замыслы свои; чтобы посрамить [ их ] речи, он отвернул свое лицо. Он дал повеление, он сделал странным их замысел (перевод ассириолога Джорджа Смита, The Chaldean Account of Genesis ).

Слово «смешать» здесь – ассирийско-семитское слово балел , и точно такое же слово используется в библейском рассказе о строительстве башни и последующем смешении языков. «Потому и наречено имя ему: Вавилон, ибо там смешал [ балал ] Господь язык всей земли…» (Бытие 11:9). Язык этой ассирийской надписи разительно перекликается с библейским рассказом.

Более подробную информацию по этой теме см. в статье ««Шумерская проблема» — свидетельство смешения языков?»

Врезка 2: Что такое Вавилонская башня?

Для большинства Вавилонская башня, вероятно, вызывает в памяти образ высокой, узкой башни, спиралью устремлённой в небеса. Это классическое изображение встречается во многих известных произведениях искусства. Тем не менее, оно довольно анахронично и, скорее всего, на него повлияли ранние исламские минареты (башни для призыва к молитве), такие как минарет Самарры в Ираке (справа).

На самом деле Вавилонская башня была зиккуратом, известным явлением храмовой башни в Древней Месопотамии. Эти похожие на горы кирпичные ступенчатые сооружения (ср. Бытие 11:3) – пожалуй, самый известный и хорошо сохранившийся пример – зиккурат Ура (см. ниже) – имели до семи последовательных уровней святилища, кульминацией которых был храм, расположенный на вершине – резиденция божества-покровителя города. Отождествляя Эриду с Вавилоном, Дэвид Рол полагает, что остатки огромного раннего зиккурата – это не что иное, как остатки библейской башни.

Эта несколько иная концепция башни, нежели та, что обычно изображается в искусстве, на самом деле хорошо соответствует рассказу Иосифа Флавия о Вавилонской башне: хотя эта башня, безусловно, была высокой, «толщина её была так велика, и построена она была так прочно, что из-за этого её высота казалась меньше, чем была на самом деле. Она была построена из обожжённого кирпича…» («Иудейские древности», 1.4.3). Башня шире и больше похожа на гору, чем высокая и стройная, что вполне соответствует описанию зиккурата.

Боковая панель 3: В поисках Семирамиды

Хотя образ Нина Ктесия широко считается неисторичным, некоторые нюансы, хотя и незначительные, присутствуют в описании его жены, Семирамиды. Широко распространено мнение, что её прототипом стала гораздо более поздняя, жившая в конце IX века до н. э., царица Шаммурамат (аккадский эквивалент греческого имени Семирамида), жена ассирийского царя Шамши-Адада V. Эта двусмысленность основана главным образом на сходстве имён.

Эта цифра, конечно, почти на 1 500 лет позже периода, приписываемого Ктесием Семирамиде. И её муж, безусловно, не имеет ничего общего с Нином Ктесия ни по имени, ни по делам.

Однако не спешите выдавать Семирамиду за простое упоминание более поздней царицы с тем же именем: есть основания полагать, что это имя уже было широко известно и известно с более ранних эпох. И доказательства этому можно найти в самой Библии.

Раннее эквивалентное имя встречается в еврейской Библии. В 1 Паралипоменон 15:18,20 и 16:5 упоминается некая «Шемирамот» (соответствующая аккадскому Шаммурамат и переданная в греческой Септуагинте как Семирамот). Эта личность описывается как находящаяся на сцене в начале правления царя Давида (около 1000 г. до н. э .) — на два столетия раньше Шаммурамат Шамши-Адада V. Другая фигура с таким же именем упоминается во время правления царя Иосафата в начале IX в. до н. э. (2 Паралипоменон 17:8) — также раньше царицы Шаммурамат. Относительно этого библейского имени Шемирамот в комментарии Элликотта отмечается: «Это своеобразное имя напоминает ассирийское Саммуррамат, классическую Семирамиду». Существование такого имени до позднейшей царицы не только для одного, но и для двух библейских персонажей логически подразумевает уже устоявшееся использование в древности, возможно, происходящее от какой-то более ранней известной личности.

В «Еврейско-халдейском словаре» Гесениуса это библейское имя переводится как «„высочайшее небо“, Семирамида», основываясь на первой части имени שמירמות, представляющей собой сокращение множественного числа слова «небеса» (שמים), и последней части רמות, означающей «высоты». Если это так, то это может соответствовать божественному наименованию месопотамской богини, «царицы небес», известной шумерам как Инанна, ассирийцам и вавилонянам как Иштар, а левантийцам как Астарта и Ашторет.

Существует множество традиций, согласно которым у Нимрода была знаменитая жена, обладавшая качествами Семирамиды. Если Энмеркар идентифицируется как Нимрод, есть ли какие-либо указания на то, что у него была такая жених? Есть одна интересная и интригующая версия.

Греческий историк V века до н . э . Геродот приписывает Семирамиде создание искусственных берегов реки и водных систем. «Семирамида: именно она построила дамбы на равнине, добившись выдающихся успехов; до этого вся равнина была затоплена рекой» («История», 1.184). Диодор Сицилийский в I веке до н . э. подробно описал каналы, рвы и речные сооружения Семирамиды, особенно в связи с основанием Вавилона и перестройкой русла Евфрата. Другие ранние исторические источники придерживаются той же точки зрения.

Интересно, что в древней шумерской надписи, известной как AD-GI4, или «Список архаичных слов C», упоминается супруга Энмеркара, носящая производную форму его имени, «Энмеркар-зи», которая строила различные водопроводные сооружения. «Энмеркар и (его) жена Энмеркар-зи, которые умели (строить) города, (делали) кирпич и кирпичные мостовые. Когда ежегодный паводок достигал должного уровня, (они) делали) оросительные каналы и всевозможные арыки» (перевод из «Замечаний к AD-GI4», Мигель Сивил).

Кроме того, ранее в этом году в журнале «Antiquity» было опубликовано новое исследование , картографирующее Эриду, «обширную и хорошо развитую сеть искусственных оросительных каналов, включая более 200 основных и крупных каналов… длиной от 1 до 9 километров и шириной от 2 до 5 метров», с «более 4000 второстепенных и ответвлений каналов, соединенных с основными каналами». Эта сеть каналов преподносится как демонстрация уровня сложности в области гидротехники и сельскохозяйственного планирования. Исследователи надеются «провести дополнительные исследования хронологии каналов… сравнивая характер и размеры каналов и ферм с современными описаниями в текстах клинописных табличек», касающихся этих гидротехнических сооружений («Определение сохранившейся сети оросительных каналов в регионе Эриду, Южная Месопотамия»).

Боковая панель 4: Кушитская загадка

Один из особенно сбивающих с толку моментов, касающихся происхождения и достижений Нимрода, заключается в том, что, хотя территория, описанная в Бытие 10:10-12, явно относится к Месопотамии, Нимрод является сыном Куша — прародителя племён Африки к югу от Сахары. Этот термин (кушит/кушит) повсеместно используется в Библии для обозначения таких людей.

«Одна из загадочных деталей истории Нимрода — его генеалогия, — говорит доктор Эндрю Генри, ведущий популярного YouTube-канала « Religion for Breakfast». — Он указан как сын Куша.

Но Куш — еврейское название древней Нубии, африканского государства к югу от Египта. В библейской «Скрижали народов» Куш — потомок Хама, в то время как месопотамские народы обычно прослеживаются через Сима. Поэтому место Нимрода здесь необычно. Кроме того, это вызывает путаницу с географической точки зрения, поскольку Нубия и Месопотамия находятся далеко друг от друга» («Нимрод: самый загадочный царь Библии»).

Генри предлагает альтернативное решение доктора Игаля Левина, согласно которому название можно спутать с месопотамским городом Киш.

Рол предлагает иное решение, отождествляя Энмеркара с Нимродом, а его отца Мескиагкашера с Кушем (более короткое еврейско-семитское имя, представляющее собой гипокористикон более длинного — аналогично библейскому «Пул», используемому для Тиглатпаласара III). Что касается Мескиагкашера, то в шумерском списке царей рядом с его именем есть одна строка с подробностями: он «вошёл в море и исчез» (выделено автором).

«Если Мескиагкашер можно отождествить с библейским Кушем, то мы вступаем на новую территорию как в прямом, так и в метафорическом смысле», — пишет Рол.

В Библии говорится, что сыновья Ноя были прародителями всех великих народов древнего Ближнего Востока. Я имею в виду знаменитую «Таблицу народов», которая занимает всю 10-ю главу Книги Бытие. …

Иосиф Флавий, пересказав историю о Вавилонской башне Нимрода и последующем смешении языков, продолжает объяснять, что Куш, его три брата и их последователи отправились в свое новое жилище через море. … [В] преданиях Шумера и Библии, возможно, содержится смутное воспоминание о великом морском приключении, которое привело Мескиагкашера/Куша и его семью в Африку» ( Легенда: Зарождение цивилизации ).